История легендарного северного Лукоморья тесно связана с Тобольском и Тюменью.

Мангазея — первый русский заполярный город. В старину в нем кипела жизнь, процветала торговля, доставлявшая большие выгоды в «государеву казну», и людям всех сословий. Появился тот сказочный город в 1600—1601 годы.

«Платье носят соболье»

«Отец сибирской истории» Миллер писал: «Из Березова (русские) старались проведывать лежащие оттуда к востоку места при реках Пуре, Тазе и Енисее и понеже при реке Тазе нашли некоторый род самояди, называемой Мокасе, то сие подало повод к названию тамошней страны по российскому произношению Мангазея».

В новгородском списке XV века об обитателях Мангазеи сказано: «На восточной стране за Югорискою землею над морем живут люди Самоедь, зовомы Могонзеи; а ядь их мясо оленье, да рыба… Сия же люди не великы возрастом, плосковиды, носы малы, но резвы вельмы и стрельцы скоры и горазды, а яздять на оленях и на собаках. Платне носят соболие и оленье, а товар их соболи».

О Мангазее говорили как «о стране, текущей медом и млеком». Добраться до этих богатых мест можно было морским ходом: от устья северной Двины до Тазовской губы, далее по реке Таз. Русские и коми-зырянские промышленники в бассейне Таз поставили свои городки, наладили торговлю с местными жителями, а дань с них брали себе. Это считалось преступлением, царь Борис Годунов решил взять под свой контроль окраинные земли.

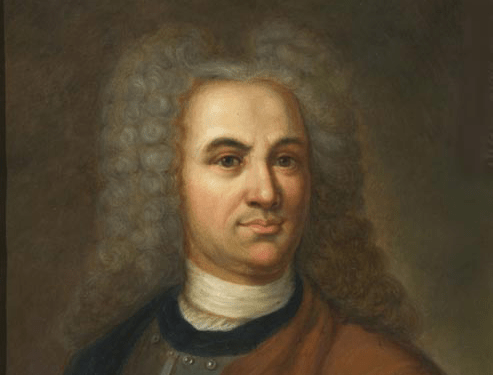

Портрет Бориса Годунова, неизвестный художник, конец XVII– начало XVIII века. Хранится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Портрет Бориса Годунова, неизвестный художник, конец XVII– начало XVIII века. Хранится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

В 1600 году из Тобольска в район Мангазеи отправился отряд из ста стрельцов во главе с воеводами Мироном Шаховским и Данилой Хрипуновым. Добрался отряд до Березова, там к нему присоединились 50 казаков. На построенных больших лодках (кочах) отважные люди поплыли по студеной воде. В Обской губе они потерпели крушение, припасы их затопило, крупа и соль потонули. Выручили ненцы, дали им оленьи упряжки и лыжи. Но напала «воровская самоядь», в бою из 150 человек погибло 30. Ранен был Мирон Шаховской. Пришлось возвращаться в Березов. Люди отдохнули, воевода залечил раны, собрал всех и сказал: «Едем! Царский указ надобно исполнять!»

«Освоение русскими новых земель», художник Клавдий Лебедев, 1904 год.

«Освоение русскими новых земель», художник Клавдий Лебедев, 1904 год.

Хотя мороз не пускал, люди двинулись на лыжах. И достигли они реки Таз, начали строить там острог и церковь, чтоб закрепиться на Мангазейской земле. Самоеды, однако же, не давали покоя, нападали на русский гарнизон. По всей видимости, подстрекали их промысловики, не желавшие платить ясак.

Шаховской с Хрипуновым поджидали подмоги из Тобольска…

«Золотое дно»

Царь Борис Годунов приказал воеводам Василию Мосальскому и Савлуку Пушкину идти в Мангазею с новым отрядом. Снаряжение для их похода доставляли через Тюмень. В Верхотурье приготовили 15 кочей, из Перми отправили шесть якорей; в Ярославле и Вологде купили канаты, холст для парусов и др. Сами воеводы Мосальский и Пушкин прибыли в Верхотурье зимним путем, пересмотрели кочи, убедились, что они крепки, и как вскрылся лед, взяли их и водным путем добрались до Тобольска.

Там на свои суда погрузили всякие съестные запасы, пищали, ядра, порох. Отряд из «200 человек литвы, казаков и стрельцов» отправился по Иртышу в Березово. В Березове взяли сотню служилых людей, проводников, толмачей… И держали путь «в Мангазею и Енисею рекою Обью и морем наспех — днем и ночью, чтоб придти туда водяным путем до заморозков».

В лето 1601 года Шаховской с Хрипуновым дождались подмоги, сложили свои полномочия Мосальскому с Пушкиным и отбыли в Москву, служилых людей, бывших с ними, распустили по городам. Новый отряд с дерзкими воеводами собрали в «государеву казну» ясак, достроили крепость. Так родился город Мангазея и закипела в нем жизнь.

«Мангазея в старину — это золотое дно, своего рода Калифорния, куда жадно стремились за добычей драгоценного пушного зверя жители нынешних северных губерний: Архангельской, Вологодской, Пермской и др. Поймать десятка два седых соболей ценой рублей по пяти каждый или штуки две черных лисиц рублей по 50 — разве такая добыча не привлекательна? А попадались соболи по 10 и по 20 рублей каждый и черные лисицы по 100 и по 300 рублей по московской цене. После такой добычи совершенно нищий сразу делался богачом!» — писал исследователь Сибири Петр Буцинский.

И Тюмень строится!

1600 и 1601 годы для Тюмени тоже выдались достопамятными, о том свидетельствуют документы: «Воеводе кн. Щербатову приказано было воздвигнуть новую церковь: „начальный“ храм (Рождества Богородицы) был „мал, ставлен обыден“, холодный, „поп на посаде один, маломощный, другого попа нет“. Храм Рождества Богородицы был переделан и прислан „черный поп Никон с дьячком Фоминым“. По-видимому, к 1600 году уже существовал в „городе“ теплый храм Николая Чудотворца».

Основатели Мангазеи Шаховской и Хрипунов наверняка посетили церковь, чтобы попросить у Бога легкого пути до Москвы.

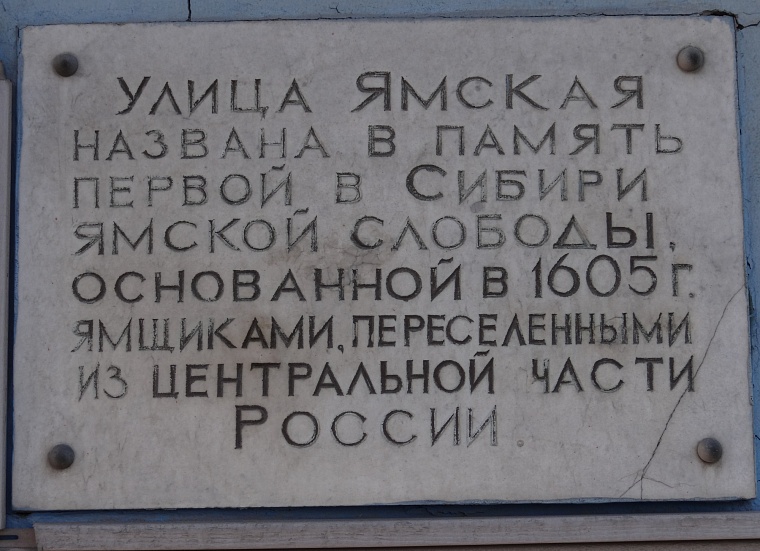

Тем временем из столицы в Тюмень пришла весть. Царь Борис Годунов велел устроить ямщицкую службу. «В 1601 году из Руси прислали в Тюмень 50 ямщиков, на которых возложили гоньбу по казенным надобностям от Тюмени до Тобольска и Туринска. Им положили на год 350 руб. жалованья, отвели пашни и покосы». (В 1605 году на отведенной им земле поселились ямщики, и появилась первая в Сибири Ямская слобода. В память о том названа улица Ямская).

Истязание лютое

А в Мангазею по Бабиновской дороге, которая шла через Тюмень, или же морским путем из Ярославля приехал доверенный одного купца 19-летний Василий.

«Этот юноша отличался кротостью, благонравием, чистой душой, набожностью, приверженностью святой церкви и верностью своему хозяину. В 1602 году, в праздник светлого Воскресения Христова, когда Василий был в церкви у заутрени, неизвестные люди выкрали из вверенной ему лавки все товары и деньги. Подозревая Василия в стачке с ворами, хозяин спрашивал его о похищении. Но он отвечал, что невинен, непричастен ворам и из имения того ничего не похищал. Однако ж хозяин сначала сам истязал его и томил, а потом предал воеводе Пушкину для допросов во истязание лютое. Воевода подверг его пыткам, но невинный повторял только слова, сказанные хозяину, и, наконец, замолчал, хотя муки его были так жестоки, что он несколько раз падал замертво… Считая молчание Василия упорством, озлобленный хозяин ударил его связкой тяжелых железных ключей в висок. Страдалец облился кровью и предал душу свою в руки Господни… Воевода и купец для предотвращения молвы в народе велели замученного Василия наскоро положить в гроб и как нераскаянного грешника без христианского отпевания закопать в болотном сыром месте…» — писал историк XIX века Николай Абрамов.

Икона «Василий Великий и Василий Мангазейский».

Икона «Василий Великий и Василий Мангазейский».

Впоследствии Василия нашли нетленным, его стали именовать святым мучеником, он являлся некоторым в благодатных сонных видениях, болящим даровал исцеление от разных телесных хворей. Иконописцы изобразили сибирского первомученика Василия в белой рубашке. На эти образа молился православный люд в Туруханске, Енисейске, Красноярске.

«Там чудеса: там леший бродит»

О других чудесах поведал барон Сигизмунд фон Герберштейн. Он был дипломатом Священной Римской империи, после поездок на Русь в 1517 и 1526 годах издал свою книгу «Записки о Московии…». Мангазею Герберштейн назвал Лукоморьем, «лежащем в горах за рекой Обью». По его словам, «с людьми из Лукоморья происходят удивительные, невероятные и весьма похожие на басню (вещи). Именно говорят, будто каждый год и точно 27 ноября, в день, посвященный у русских Св. Георгию, они умирают, а на следующую весну, (чаще всего к) 24 апреля оживают наподобие лягушек снова…». А еще «там живут люди чудовищного вида: у одних из них, наподобие зверей, все тело обросло шерстью, у других собачьи головы, третьи совершенно лишены шеи и вместо головы у них грудь или (у других) длинные руки, но без ног. В реке водится также некая рыба с головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами и другими частями (тела), совершенно человеческого вида, но без всякого голоса…»

Великий русский поэт Александр Пушкин. Художник А. Пруцкий, открытка 1974 года, из коллекции автора.

Великий русский поэт Александр Пушкин. Художник А. Пруцкий, открытка 1974 года, из коллекции автора.

О чудесах, происходящих в Лукоморье, мы знаем с детства из сказочной поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». К слову, боярин, воевода Мангазеи Савлук Пушкин — один из предков великого поэта. «Естественно, что имя мучителя Василия не составляло тайны как для верующих сибиряков, так и для Александра Пушкина, не имевшего оснований гордиться таким предком, а потому никогда о нем не упоминавшего. След воеводы Савлука из рода Пушкиных затерялся…» — замечает тюменский писатель Аркадий Захаров.

По деяниям своим…

А как проявили себя основатели Мангазеи после возвращения из Сибири?

В 1604 году князь Василий Мосальский, находясь в должности воеводы в Путивле, сдал город Лжедмитрию I. Самозванец «приказал князьям Мосальскому с Голицыным патриарха Иова свести, свойственников Годуновых развести по городам и в ссылку, а царственных особ — вдову Бориса и сына — убить». И это было выполнено жестоким образом. Князья объявили народу, что якобы Борисова жена и сын отравили себя ядом, и выставили их тела народу на показ.

Последние минуты семьи Годуновых, художник Николай Шаховской, 1890-е годы. Интерес к трагическим событиям смутного времени у живописца не случаен. Николай Павлович по происхождению из крепостных крестьянин был однофамильцем князя и воеводы Шаховского.

Последние минуты семьи Годуновых, художник Николай Шаховской, 1890-е годы. Интерес к трагическим событиям смутного времени у живописца не случаен. Николай Павлович по происхождению из крепостных крестьянин был однофамильцем князя и воеводы Шаховского.

«Девицу Ксению Борисовну, по одним известиям, тотчас же постригли в монастыре во Владимире под именем инокини Ольги, по другим, она оставалась в Москве для временного удовольствия и забавы новому молодому царю; некоторые говорят, что до приезда царя содержалась она в Девичьем монастыре, а другие — что в доме Рубца-Мосальского. Какая бы судьба ни постигла эту девицу после смерти матери и брата, без сомнения, она была ужасна», — писал знаменитый историк Николай Костомаров.

Мосальский избежал казни за измену. В 1608 году он присоединился в Тушино к Лжедмитрию II, перешел на сторону поляков. Когда поляки заняли Москву, в награду получил земли. Народ прозвал Мосальского Окаянным.

Мирон Шаховской происходил из княжеского рода Рюриковичей. В 1603 и 1604 годах Мирон Михайлович был отправлен в Рязань изловить шайки разбойников, которые нагло грабили местных жителей. Князь навел там порядок, набрал казаков на службу.

В 1609 году Шаховский был вторым осадным воеводою у Арбатских ворот против тушинских отрядов, осаждавших Москву. В 1613 году он участвовал в Земском соборе, который постановил избрать на царский престол Михаила Романова.

Выходит, в Сибири князья делали одно большое и важное дело, а после оказались по разные стороны баррикад.

О князе Даниле Хрипунове известно, что он происходил из древнего дворянского рода. Его предок Берка выехал из Золотой Орды, поступил на службу великому московскому князю Ивану Калите. Принял веру православную, получил имя Аника. Его потомок Иван, живший в начале XV века, имел прозвище «Хрипун», потому его сыновей именовали Хрипуновыми. Были они стольниками и воеводами, верно служили царю.

Как писал Пушкин: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

А «Мангазея давным-давно сошла с географических карт», но как сказочный город оставила свой след…

Источники:

Петр Буцинский «Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск», 1999 г.

Тюмень в XVII столетии (Собрание материалов для истории города с введением и заключительной статьей прив.-доц. П. М. Головачева), 1903 г.

«400 лет Тюмени. Сборник документов и материалов», 1985 г.

Иван Разбойников (Аркадий Захаров) «На неведомых дорожках», 2014 г.

Николай Костомаров «Смутное время Московского государства», 1994 г.

Н. И. Никитин «Освоение Сибири в XVII веке», 1990 г.

Николай Абрамов «Город Тюмень» (из истории Тобольской епархии) 1998 г.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890-1907 гг.